AG Bernau v. 18.09.2019: Vorlage an das BVerfG: Sind die Regelungen zum Verkehr und/oder/Erwerb von Cannabis verfassungswidrig?

Das Amtsgericht Bernau (Beschluss vom 18.09.2019 - 2 Cs 226 Js 7322/19 (346/19)) hat entschieden:

| 1. |

Das Verfahren wird ausgesetzt und gemäß Artikel 100 Abs. 1 GG dem Bundesverfassungsgericht zur Entscheidung vorgelegt.

|

| 2. |

Das Amtsgericht Bernau hält alle Regelungen des Betäubungsmittelgesetzes, soweit sie Cannabisprodukte in der Anlage I zu § 1 Abs. 1 BtMG mit der Folge aufführen, dass der unerlaubte Verkehr mit diesen Stoffen den Strafvorschriften des Betäubungsmittelgesetzes unterliegt, für verfassungswidrig.

| 3. |

Hilfsweise hält das Amtsgericht Bernau die Strafvorschrift des § 29 Abs. 1Nr. 1 BtMG in der Alternative des Erwerbens von Cannabis i. V. m. Anlage I zu § 1 Abs. 1 BtMG für verfassungswidrig.

|

Vorbemerkung:

Im vorliegenden Volltext des Beschlusses sind alle vom Gericht benutzten Hyperlinks durch den Text „[folgt eine URL]“ersetzt, weil diese großemteils für die responsible Darstelung insbesonder auf Smartphones zu lang sind. Zudem besteht die Gefahr, dass nach einigen Jahren die Links nicht mehr funktionieren. Wer den doch zahlreichen Links nachgehen will, findet hier eine PDF-Volltextversion des Beschlusses.

Gründe:

„Vorwort“

Seit bald einem halben Jahrhundert wird der Umgang mit Cannabis mit Ausnahme des bloßen Konsumierens durch das Betäubungsmittelgesetz in verschiedenen Ausprägungen unter Strafe gestellt. Dies deshalb, weil in der Anlage zum Betäubungsmittelgesetz sämtliche Cannabisprodukte aufgeführt wurden. Seit dem wurden in der Bundesrepublik Deutschland geschätzt weit über 10 Millionen strafrechtliche Ermittlungsverfahren gegen Menschen geführt, die entgegen der bestehenden Gesetzeslage den Umgang mit Cannabis pflegten. Weit über eine halbe Million Menschen sind infolge der Prohibitionsgesetzgebung aufgrund von Verhängung von Freiheitsstrafen, Arresten bzw. des Verbüßens von Ersatzfreiheitsstrafen inhaftiert worden.

Allein im Jahr 2018 machten konsumbezogene Cannabisdelikte mit 179.700 registrierten Fällen 51% aller Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz aus (insgesamt 350.662 Fälle, vgl.: Polizeiliche Kriminalstatistik 2018). 82% aller erfassten Ermittlungsverfahren wegen Delikten mit Cannabisbezug sind rein auf Konsumenten bezogen (vgl. ebd.). Trotz einer Einstellungsquote bei Konsumenten von durchschnittlich 2/3, dürften mit Blick auf die jährlich steigenden Zahlen konsumbezogener Cannabisdelikte ( im Jahr 2019 : 186455 Fälle laut Polizeilicher Kriminalstatistik ) nach wie vor jährlich und zwar überwiegend mittels des Strafbefehlsverfahrens um die zwanzigtausend Menschen auch wegen Besitzes, Erwerbens oder sonstigen Verschaffens von Cannabis, selbst bei sehr geringen Mengen, durch deutsche Straf- und Jugendgerichte verurteilt worden sein ( Vgl. insoweit unten Seite 122). In weiteren sicher weit über 10.000 Fällen jährlich sind ihre Verfahren durch die Staatsanwaltschaften und Gerichte, nachdem die Angeklagten sich vor ihnen zu verantworten hatten, gegen Geld - oder Arbeitsauflagen eingestellt worden. Durch die erfolgten Verfahren und Verurteilungen wurden ganze Familien betroffen, Menschen in ihren Entwicklungsprozessen behindert und stigmatisiert sowie mit weiteren Rechtsfolgen wie Führerscheinentzug oder Verlustes des Arbeitsplatzes staatlich versehen. Trotz aller wissenschaftlicher Erkenntnisse bezüglich der Pflanze Cannabis und ihrer Gefährlichkeit, der internationalen Entwicklungen, allgemeiner Erkenntnisse sowie der zwischenzeitlich geänderten gesellschaftlichen Auffassungen reagiert der Gesetzgeber der Bundesrepublik Deutschland nicht, bleibt tatenlos und hält an der umfassenden Cannabisprohibition fest.

Die Väter und die Mütter des Grundgesetzes haben mit Artikel 100 Abs. 1 Grundgesetz unter Beachtung des Gewaltenteilungsprinzips für einen solchen Fall die dritte Gewalt mit dem Recht der Prüfung von möglicherweise ehemals verfassungsgemäßen, aber nunmehr verfassungswidrigen Gesetzen versehen. Artikel 100 Abs. 1 Grundgesetz gibt der 3. Gewalt mithin vorliegend den Straf- und Jugendgerichten nicht nur das Recht, sondern auch die Verpflichtung das Bundesverfassungsgericht zur Überprüfung einer verfassungswidrigen Strafgesetzgebung anzurufen (vgl. statt aller von Münch/ Kunig Grundgesetz Kommentar zu Art 100 Rdnr.3 und 4 mit weiteren Nachweisen und Bezügen zur Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, Voßkuhle,v MKS,Rn.3. ) Von dieser Verpflichtung macht das vorlegende Gericht nunmehr entsprechend des auf das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland abgelegten Amtseides Gebrauch. Soweit die gesetzgeberische Gewalt trotz aller Erkenntnisse, wissenschaftlicher und sozialer Veränderungen eine vielleicht ehemals verfassungsgemäße, jetzt aber ein zur Überzeugung des Gerichts verfassungswidrige Gesetzgebung nicht ändert, so muss bei einer von den Verfassern des Grundgesetzes gewollten vernünftigen Gewaltenteilung eine Änderung durch die 3. Gewalt herbeigeführt werden. Hiernach ist es dringend geboten, dass sich das Bundesverfassungsgericht, das sich nun über 26 Jahre nicht mehr mit der Cannabis-Prohibition auseinandergesetzt hat, mit der Frage befasst, ob die Verfolgung von Millionen von Menschen in der Bundesrepublik Deutschland wegen des Umgangs mit Cannabis noch zeitgemäß ist und den Ansprüchen einer freiheitlichen Gesellschaft und dem Auftrag des Grundgesetzes, insbesondere Minderheiten zu schützen, entspricht.

Das Gericht hat im Rahmen der erfolgten mündlichen Verhandlung und des ergangenen Beschlusses bewusst auf die Anhörung von Sachverständigen verzichtet und sich auf allgemeingültige Quellen bezogen. Es konnte dabei weiter auf gerichtsbekannte Informationen zurückgreifen. So ist der Unterzeichner dieser Vorlage nicht nur seit 25 Jahren im Straf- und Jugendstrafrecht tätig, sondern auch seit zwei Jahrzehnten Vortragender zum Thema Cannabis. Er ist zugleich Buchautor zum Thema und hat im Rahmen seiner Autoren – und Vortragstätigkeit umfassend recherchiert. Auch hat er das Betäubungsmittel Cannabis, wie übrigens viele Richterkollegen und Staatsanwälte in Jugend,- Studenten und Referendarzeiten, selber konsumiert.

Bezüglich der Begründung des Beschlusses hat das Gericht nach eigener Prüfung teilweise wortwörtliche Passagen, insbesondere zu den neuen entscheidungserheblichen Tatsachen aus der vom Deutschen Hanfverband durch Rechtsanwälte erstellten Mustervorlage übernommen (vgl. BL.98 ff. der Akte). Diese wurde zuvor bereits Anfang September 2019 in verschiedenen Fachzeitschriften, so der Kritischen Justiz, der NStZ und der Neuen Juristischen Wochenschrift (Jahrgang 2019, Heft 37) veröffentlicht. Auch hat das Gericht insbesondere hinsichtlich der zur hilfsweise gestellten Überprüfung des § 29 Abs. I Nr.1 BtMG teilweise auf wörtliche Begründungen aus der Vorlageentscheidung des Amtsgerichts Bernau bei Berlin vom 11.März 2002 zurückgegriffen (vgl. - 2 BVL 8/02 -), da diese heute wesentlich mehr Berechtigung haben als noch im Jahre 2002.

Unter weiterer Berücksichtigung der zeitlichen Ressourcen, die einem Amtsgericht zur Verfügung stehen, genügt diese Vorlage den Anforderungen an einer Richtervorlage gemäß Art 100 GG i.v.m. § 81 BVerfGG (vgl. insoweit auch BVerfGE 13,167,168). Das Gericht ist sich insoweit bewusst, dass bei genügend zur Verfügung stehender Zeit sicher eine noch bessere dogmatische Auseinandersetzung mit bestehender Verfassungsrechtsprechung möglich gewesen wäre. Das kann aber ein Amtsgericht nicht leisten und dürfte zur sicheren Überzeugung seitens der Verfasser des Grundgesetzes auch nicht erwartet worden sein, da ansonsten Amtsgerichte kaum in der Lage wären Art.100 GG anzuwenden.

Prozessgeschichte, Sachverhalt und rechtliche Würdigung

1. Prozessgeschichte

Mit Verfügung vom 07.05.2019 beantragte die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln gemäß §§ 39 Abs. 1 Nr. 3, 33 BtMG den Erlass eines Strafbefehls in Höhe von 20 Tagessätzen zu je 30,00 € (gleich 600,00 €). Auch wurde beantragt dem Angeschuldigten die Kosten des Verfahrens gemäß § 465 StPO aufzuerlegen. Dem Angeschuldigten wurde zur Last gelegt, am 03.01.2019 2,6 g Netto Marihuana mit sich geführt zu haben, ohne eine Erlaubnis für den Erwerb von Betäubungsmitteln zu besitzen. Nach Eingang des Strafbefehlsantrages mit Datum vom 03.06.2019 und einer ersten Vorprüfung durch das Gericht eröffneten sich Bedenken gegen den Erlass des beantragten Strafbefehls und zwar bezüglich einer Verfassungswidrigkeit einer solchen Verurteilung. Der Angeschuldigte wurde mit Datum vom 26.07.2019 hierauf aufmerksam gemacht und bezüglich der Bestellung eines Pflichtverteidigers angeschrieben. Infolge wurde mit Datum vom 19.08.2019 gemäß § 140 Abs. 2 StPO eine Pflichtverteidigerin bestellt. Zeitgleich wurde gemäß § 408 Abs. 3 Satz 2 StGB eine Verhandlung anberaumt, da das Gericht zur Auffassung gelangt ist, dass von der rechtlichen Beurteilung der Staatsanwaltschaft vorliegend abgewichen werden könnte.

Im Rahmen der am 18.09.2019 durchgeführten Hauptverhandlung ließ sich der nunmehr Angeklagte zu den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft vollumfänglich und glaubhaft geständig ein. Infolge konnte das Gericht folgende Feststellungen treffen:

Der Angeklagte, der in strafrechtlicher Hinsicht noch nicht aufgefallen ist, absolvierte nach einer normalen Sozialisation das Abitur mit einem Notendurchschnitt von 2,9. Infolge schloss sich ein Studium der Elektrotechnik an. Hier befindet sich der Angeklagte im 3. Semester und beabsichtigt auch nach Absolvieren des Studiums andere Menschen auszubilden. Der heute 24-jährige Angeklagte lebt noch zu Hause und erhält BAföG in Höhe von 33,00 €, im Übrigen wird er von seinen Eltern unterstützt. Der Angeklagte ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Das Gericht vermochte zur Person des Angeklagten weiter festzustellen, dass gegen diesen bereits ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz gemäß § 29 BtMG geführt wurde. So wurde der Angeklagte am 30.11.2017 gegen 01:05 Uhr, als er mit einem Freund mit Skateboards unterwegs war, durch Polizeibeamte kontrolliert. Im Rahmen einer freiwilligen Herausgabe überreichte der hiesige Angeklagte den kontrollierenden Polizeibeamten eine Metalldose aus seinem mitgeführten Rucksack und übergab diese mit den Worten „hier ist etwas drin“. Die Polizeibeamten entdeckten s.g. Long Paper und einen Chrusher mit Restanhaftungen von Marihuana sowie eine Cliptüte mit Marihuana mit einem Bruttogewicht von 4,5 g Brutto und eine Cliptüte mit einem Tabak Marihuana Gemisch von ca. 2,1 g Brutto. Nach Abschluss der Ermittlungstätigkeit wurde das durch die Polizei eingeleitete Verfahren an die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) zur Entscheidung abgegeben. In der Folge wurde gemäß § 31a Abs. 1 BtMG von der Verfolgung durch die Staatsanwaltschaft am 02.02.2018 abgesehen. Die Entscheidung wurde dem Angeklagten formlos mitgeteilt. Zuvor wurde im Rahmen des polizeilichen Ermittlungsverfahrens die Straßenverkehrsbehörde des Landkreises Barnim gemäß § 2 Abs.12 StVG über das Ermittlungsverfahren unterrichtet.

Zur Sache konnte das Gericht sodann aufgrund der geständigen Einlassung des Angeklagten feststellen, dass dieser am Mittwoch, den 02.01.2019 in Berlin-Kreuzberg im Görlitzer Park – einem bekannten Drogenumschlagsplatz - von einer unbekannt gebliebenen Person 2,6 g Marihuana erworben hat. In den Stunden danach war er mit einem Freund unterwegs und führte das erworbene Marihuana mit sich. Im Rahmen einer durch die Polizei wegen eines Hausfriedensbruchs erfolgten Tatortortbereichsfahndung wurde der Angeklagte wie auch sein Freund gegen 0:00 Uhr des Tattages festgestellt. Im Rahmen der Feststellungen bemerkten die ermittelnden Beamten starken Cannabisgeruch und durchsuchten infolge den Angeklagten. Hier fanden die Beamten die 2,6 g Marihuana und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Auch unterrichteten sie die zuständige Straßenverkehrsbehörde erneut gemäß § 2 Abs.12 StVG.

Im Rahmen der Hauptverhandlung erklärte der Vorsitzende, dass eine Einstellung des Verfahrens wegen Geringfügigkeit nach § 31a BtMG oder 153 StPO angezeigt sei. Weder der Vertreter der Staatsanwaltschaft, die Verteidigerin noch der Angeklagte erteilten zur Einstellung ihre notwendige Zustimmung. Der Angeklagte erklärte insoweit „ich fühle mich nicht schuldig“.

3. Rechtliche Würdigung:

Aufgrund des festgestellten Sachverhalts hat sich der Angeklagte gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 1 BtMG in der Alternative des Erwerbens in Verbindung mit der Anlage 1 zu § 1 Abs. 1 BtMG strafbar gemacht. Soweit die Staatsanwaltschaft ursprünglich einen Antrag wegen Besitzes von Cannabis gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 3 BtMG gestellt hatte, hat das Gericht in der Hauptverhandlung rechtlichen Hinweis auf ein Erwerben gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 1 BtMG erteilt. Denn soweit der Angeklagte, nachdem er das Betäubungsmittel erwarb, es im Rahmen der Überprüfung durch Polizeibeamte im Besitz hatte, handelt es sich auch um eine Straftat gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 3 BtMG. Diese Straftat fällt jedoch als sogenannte mitbestrafte Nachtat im Rahmen einer strafrechtlichen Gesamtbewertung weg, da es sich bei § 29 Abs.1 Nr.3 BtMG lediglich um einen Auffangtatbestand handelt (vgl. Patzak/ Bohnen, Betäubungsmittelrecht 3. Auflage, Rdnr. 93). Der Angeklagte wäre mithin nur wegen Erwerbens von Betäubungsmittel, hier Marihuana, zu bestrafen gewesen.

Im Falle einer rechtskräftigen Verurteilung hätte dies darüber hinaus für den Angeklagten weitere Konsequenzen nach sich gezogen. Abgesehen von der Stigmatisierung käme eine weitere Rechtsfolge dazu, nämlich die des §25 Absatz 1 Nr.4 des Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG). Dieser kommt insbesondere zur Anwendung, wenn Personen, die im pädagogischen Bereich mit Jugendlichen zu tun haben oder diese ausbilden, wegen eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz verurteilt wurden:

So heißt es dort:

| „Personen, die (…) wegen einer Straftat nach dem Betäubungsmittelgesetz (…) rechtskräftig verurteilt worden sind, dürfen Jugendliche nicht beschäftigen sowie im Rahmen eines Rechtsverhältnisses (…) nicht beaufsichtigen, nicht anweisen, nicht ausbilden und nicht mit der Beaufsichtigung, Anweisung oder Ausbildung von Jugendlichen beauftragt werden.“ |

Für Erzieher, Lehrer, Ausbilder in Betrieben oder in sonstigen pädagogischen Berufen kommt diese Regelung also faktisch einem Berufsverbot gleich. Die Beschränkung gilt für einen Zeitraum von fünf Jahren nach der rechtskräftigen Verurteilung. Danach kann die betreffende Person wieder in ihrem Beruf arbeiten. Das Missachten des Ausbildungsverbots stellt für den Arbeitgeber eine Ordnungswidrigkeit dar. Für den Angeklagten ergibt sich eine Informationspflicht. Auch wird es in den Auszügen aus dem Bundeszentralregister eingetragen. Der §25 JArbSchG differenziert analog zu den Regelungen im BtMG, nicht nach den Betäubungsmitteln, die zur Verurteilung geführt haben, ob ein Täter wegen harter oder weicher Drogen verurteilt wurde, ob weiterhin Drogen genommen werden oder ein echtes Suchtverhalten vorliegt. Auch wird nicht nach der Höhe der Strafe differenziert. Selbst bei einer Feststellung der Schuld gemäß § 59 StGB, also einer Verwarnung mit Strafvorbehalt, würde dies zu einem zeitlichen Berufsverbot führen. Sollte der Angeklagte mithin nach Absolvieren seines Studiums – wie angedacht – auch Lehrlinge betreuen oder im Rahmen einer anderen selbst ehrenamtlichen Tätigkeit Jugendliche betreuen wollen, wäre es ihm nicht erlaubt. Auch dürfte der Angeklagte, der über keine Fahrerlaubnis verfügt, im Falle einer Verurteilung sicher im Rahmen des Beantragens einer Fahrerlaubnis weitere Probleme bekommen. So dürfte er sich im Rahmen einer Zuverlässigkeitsprüfung sicher einer medizinischen psychologischen Untersuchung unterziehen müssen.

An einer Bestrafung des Angeklagten oder einer Schuldfeststellung im Sinne des § 29 Abs. 5 BtMG sieht sich das Gericht jedoch gehindert, weil es aufgrund allgemein zugänglichen Quellen zur Überzeugung gekommen ist, dass die hier zur Anwendung kommenden Vorschriften des Betäubungsmittelgesetzes und deren hieraus folgenden zuvor aufgezeigten Problematiken nach Maßgabe des Beschlusstenors zur sicheren Auffassung des Amtsgerichts verfassungswidrig sind. Denn wenn die Aufnahme von Cannabis in der Anlage 1 zu § 1 Abs. 1 BtMG mit der Folge der Strafbarkeit gemäß § 29 BtMG gegen das Grundgesetz verstößt, darf das Gericht den Angeklagten nicht bestrafen und auch nicht die Schuld mit der Folge, dass ihm auch die Kosten des Verfahrens auferlegt werden müssten, feststellen. Der Angeklagte wäre damit freizusprechen. Sind die vorgenannten Vorschriften des Betäubungsmittelgesetzes hingegen mit dem Grundgesetz vereinbar, dann ist der Angeklagte zu bestrafen. Das Gericht musste daher das Verfahren aussetzen und mit folgender Begründung gemäß Artikel 100 Abs. 1 Grundgesetz die Sache dem Bundesverfassungsgericht zur Entscheidung vorlegen.

A. Zulässigkeit der Vorlage soweit Cannabisprodukte insgesamt in der Anlage 1. zu § 1 Abs. 3 BtMG aufgeführt werden und sämtlicher Umgang mit diesem Betäubungsmittel gemäß des Betäubungsmittelgesetzes unter Strafe gestellt wird.

1. Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts als rechtlich bindende Grundlage

Das Bundesverfassungsgericht hat sich zuletzt mit einer Prüfung der Cannabisprohibition aufgrund mehrerer zulässiger Vorlagen gemäß Art.100 GG im Jahr 1994 umfassend befasst. Eine Vorlage der Amtsgerichts Bernau bei Berlin vom 11.03.2002 wurde durch eine Kammer des Bundesverfassungsgerichts mit Datum vom 29.06.2004 als unzulässig eingestuft, da nach Ansicht der Kammer die an eine erneute Vorlage gestellten besonderen Begründungsanforderungen nicht erfüllt gewesen seien. Auch habe das Gericht es seinerzeit verabsäumt, einen konkreten Bezug der für verfassungswidrig gehaltenen Vorschriften zu der konkreten Entscheidung im Ausgangsverfahren herzustellen (vgl. BvR 8/02).

Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 09.03.1994 – 2 BvR 2031/92 – auf die Vorlagen von insgesamt sieben Strafgerichten, Strafkammern und Amtsgerichten lautet in ihren amtlichen Leitsätzen:

| 1. |

|

||||

| 2. |

|

||||

| 3. | Soweit die Strafvorschriften des Betäubungsmittelgesetzes Verhaltensweisen mit Strafe bedrohen, die ausschließlich den gelegentlichen Eigenverbrauch geringer Mengen von Cannabisprodukten vorbereiten und nicht mit einer Fremdgefährdung verbunden sind, verstoßen sie deshalb nicht gegen das Übermaßverbot, weil der Gesetzgeber es den Strafverfolgungsorganen ermöglicht, durch das Absehen von Strafe (vgl. § 29 Abs. 5 BtMG) oder Strafverfolgung (vgl. §§ 153 ff. StPO, § 31a BtMG) einem geringen individuellen Unrechts- und Schuldgehalt der Tat Rechnung zu tragen. In diesen Fällen werden die Strafverfolgungsorgane nach dem Übermaßverbot von der Verfolgung der in § 31a BtMG bezeichneten Straftaten grundsätzlich abzusehen haben. |

||||

| 4. | Der Gleichheitssatz gebietet nicht, alle potenziell gleich schädlichen Drogen gleichermaßen zu verbieten oder zuzulassen. Der Gesetzgeber konnte ohne Verfassungsverstoß den Umgang mit Cannabisprodukten einerseits, mit Alkohol oder Nikotin andererseits unterschiedlich regeln. |

b) Entscheidung vom 29.06.2004 – 2 BVL 8/02 –

Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 29.06.2004 – 2 BVL 8/02 – auf den Vorlagebeschluss des Amtsgerichts Bernau bei Berlin vom 11.03.2002 stellt fest, dass die Vorlage den Begründungsanforderungen für eine erneute Richtervorlage nicht gerecht wird. Diese Begründungsanforderungen wurden wie folgt festgelegt:

| „Das vorlegende Gericht ist gemäß § 31 Abs. 1 BVerfGG an die frühere Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts gebunden. Ihr kommen gemäß § 31 Abs. 2 BVerfGG Gesetzeskraft und Rechtskraftwirkung zu (vgl. BVerfGE 33, 199 (203) m. w. N.). Da das vorlegende Gericht im Falle einer erneuten Vorlage einen Spruch begehrt, der im Gegensatz zu der früheren Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts steht, muss es im Einzelnen die Gründe dafür darlegen, dass die Rechtskraft der früheren Entscheidung eine erneute Sachprüfung nicht hindert. Die Rechtskraft einer gerichtlichen Entscheidung bezieht sich zwar stets auf den Zeitpunkt, in dem sie ergeht; sie erfasst damit nicht solche Veränderungen, die erst später eintreten. Sie steht einer erneuten Vorlage daher nicht entgegen, wenn das vorlegende Gericht sich auf neue Tatsachen beruft, die erst nach der früheren Entscheidung entstanden oder bekannt geworden sind. Eine erneute Vorlage ist in solchen Fällen aber nur dann zulässig, wenn sie von der Begründung der früheren Entscheidung ausgeht; das vorlegende Gericht muss den in der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts dokumentierten Rechtsstandpunkt einnehmen und neue Tatsachen darlegen, die vor diesem Hintergrund geeignet sind, eine von der früheren Erkenntnis des Bundesverfassungsgerichts abweichende Entscheidung zu ermöglichen.“ |

Das Amtsgericht Bernau bei Berlin sieht nunmehr diese vom Bundesverfassungsgericht seinerzeit verlangten Voraussetzungen für gegeben an.

2. Neue entscheidungserhebliche Tatsachen

Im Folgenden werden die wesentlichen neuen Tatsachen, welche im Hinblick auf die gesundheitliche, medizinische, politische, ökonomische, soziologische und kriminologische Einordnung und Wirkung von Cannabis nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1994 entstanden oder bekannt geworden sind, dargestellt. Hierbei handelt es sich um die Gefährlichkeit von Cannabis, Cannabis als Medizin, internationale Entwicklungen im Bereich der Regulation, die Forderungen der UN Commission on Drugs, Erkenntnisse zu den Gefahren des Drogenmarktes, ökonomische Effekte der Prohibition und nationale Forderungen zur Abschaffung der Cannabisprohibition. Die aufgeführten Tatsachen sind für die Beurteilung der Vereinbarkeit der angegriffenen Norm erheblich und machen mithin eine erneute Befassung des Bundesverfassungsgerichts mit der Cannabisprohibition erforderlich.

a) Die Gefährlichkeit von Cannabis

Durch Anlage I des deutschen Betäubungsmittelgesetzes wird Cannabis als „Marihuana, Pflanzen und Pflanzenteile der zur Gattung Cannabis gehörenden Pflanzen“ definiert. Cannabis enthält 121 nachgewiesene Phytocannabinoide, wovon Tetrahydrocannabinol ( abgekürzt THC ) und Cannabidiol ( abgekürzt CBD ) die bekanntesten und meist untersuchten sind (vgl. WHO Expert Commitee on Drug Dependence, Fortieth Report, 2018, S. 24). Von der Cannabispflanze werden hauptsächlich die Blütenstände (Marihuana) konsumiert oder aber die Cannabispflanze wird zu verschiedenartigen Cannabisprodukten verarbeitet: so u. a. Cannabisharz (Haschisch) oder Cannabiskonzentrat (Haschischöl), wobei die Wirkstoffkonzentration je nach Beschaffenheit der Pflanze und Art der Verarbeitung variieren kann 1.

Cannabis ist die in den Ländern Europas am häufigsten konsumierte illegale Substanz. Etwa 26,3 Prozent der Bürger der Europäischen Union (15 bis 64 Jahre alt) haben in ihrem Leben Erfahrung mit Cannabis gemacht – rund 87,7 Millionen Menschen (vgl. hierzu Hoch, Eva/Schneider, Miriam, Cannabis: Potenzial und Risiken. Eine wissenschaftliche Analyse (Kurzbericht), 2017, S. 42 – im Folgenden zitiert als CaPRis-Studie – Kurzbericht). Ein Blick in die Statistiken zur Altersverteilung der Cannabiskonsumenten zeigt, dass es sich beim Cannabiskonsum hauptsächlich um ein jugendtypisches Phänomen handelt. Bereits zwischen dem 25. und 27. Lebensjahr geht der Konsum deutlich zurück (vgl. zu Statistiken zur Altersverteilung und Ubiquität, Möller, Yannick: Die Prohibitionspolitik als Element sozialer Kontrolle, 2018, S. 219 f. – im Folgenden zitiert als Möller, S.).

Auch wenn die Forschung noch nicht abgeschlossen ist, handelt es sich bei Cannabis um eine der weltweit besterforschtesten Substanzen, die eine ca. 100-jährige intensive Forschungsvergangenheit aufweist (Krumdiek, Nicole, Cannabis Sativa L. und das Aufleben alter Vorurteile, NStZ 2008, S. 437).

Damit gehören Cannabis und Haschisch in Deutschland, aber auch weltweit zu den wohl am meisten konsumierten und gleichzeitig – im Hinblick auf ihr Gefährdungspotenzial – zu den am meisten diskutierten Drogen.

In seiner Entscheidung vom 09.03.1994 – 2 BvR 2031/92 – stellte das Bundesverfassungsgericht fest, dass nach Einschätzung des Gesetzgebers die von dem Genuss von Cannabisprodukten ausgehenden gesundheitlichen Gefahren erheblich seien. Diese ursprüngliche Einschätzung des Gesetzgebers sei zum Zeitpunkt der Entscheidung nunmehr umstritten, jedoch sei die den Vorlagebeschlüssen zugrundeliegende Annahme mangelnder Gefährlichkeit ungesichert. In einer kursorischen Auseinandersetzung mit dem damaligen wissenschaftlichen Erkenntnisstand in der Literatur stellten sich die von Cannabisprodukten ausgehenden Gesundheitsgefahren zum Zeitpunkt der Entscheidung als geringer dar, als der Gesetzgeber bei Erlass des Gesetzes angenommen habe. Es verblieben dennoch auch nach dem Erkenntnisstand zum Zeitpunkt der Entscheidung nicht unbeträchtliche Gefahren und Risiken, sodass die Gesamtkonzeption des Gesetzes in Bezug auf Cannabisprodukte auch weiterhin vor der Verfassung Bestand habe (BVerfG, Entscheidung vom 09.03.1994 – 2 BvL 43, 51, 63, 64, 70, 80/92, 2 BvR 2031/92 –, S. 177 ff. – anders: Abweichende Meinung des Richters Sommer zum Beschluss des Zweiten Senats vom 09.03.1994 – 2 BvL 43, 51, 63, 64, 70, 80/92, 2 BvR 2031/92-).

Auch in seiner – auf die Vorlage des Amtsgerichts Bernau vom 11.03.2002 ergangenen – Entscheidung vom 29.06.2004 stellt das Bundesverfassungsgericht noch fest, dass „nach damaligem Erkenntnisstand nicht unbeträchtliche Gefahren und Risiken“ im Hinblick auf die Wirkung des Cannabiskonsums für den Einzelnen und die Allgemeinheit verblieben. Die in diese Einschätzung einfließende Annahme über Risikofaktoren (keine körperliche Abhängigkeit, nur geringe unmittelbare gesundheitliche Schäden bei mäßigem Genuss von Cannabis, Möglichkeit einer psychischen Abhängigkeit trotz geringen Suchtpotenzials, Möglichkeit der Störung der Persönlichkeitsentwicklung bei Jugendlichen) seien durch die vom Amtsgericht zitierten neueren Stimmen der Wissenschaft nicht erschüttert. Schließlich wäre und sei die mögliche Auslösung eines sogenannten „amotivationalen Syndroms“ umstritten (BVerfG, Beschluss vom 29.06.2004, – 2 BvL 8/02 –, Rdnr. 43). Eine eingehende inhaltliche Befassung mit dem ausführlichen Sachvortrag des Amtsgerichts Bernau zur Frage der wissenschaftlichen Einordnung der Auswirkungen von Cannabiskonsum war indes nicht erfolgt, da die Vorlage bereits als unzulässig abgewiesen wurde.

Seit den Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts in den Jahren 1994 und 2004 über die Vorlagen des Landgerichts Lübeck u. a. und der des Amtsgerichts Bernau bei Berlin hat die Beurteilung der Gefährlichkeit sowie insbesondere auch der Einsatz der Hanfpflanze Cannabis und der in ihr enthaltenen Inhaltsstoffen zu medizinischen Zwecken sowohl national als auch international eine erhebliche Veränderung erfahren, welche schon für sich genommen nach den durch das Bundesverfassungsgericht 1994 aufgestellten Maßstäben eine erneute Überprüfung der Vereinbarkeit der vorgelegten Normen mit den verfassungsrechtlichen Vorgaben erforderlich macht.

aa) Gefährlichkeit

Ihren deutlichsten und aktuellsten Ausdruck findet die Neubewertung der Gefährlichkeit von Cannabis in dem im Jahr 2018 durch das WHO Expert Commitee on Drug Dependence veröffentlichten kritischen Bericht über die derzeitige Einordnung von Cannabis durch das Einheitsabkommen über die Betäubungsmittel 3 (vgl. WHO Expert Commitee on Drug Dependence, Critical Review – Cannabis and cannabis resin, World Health Organisation 2018 – im Folgenden zitiert als WHO, Critical Review 2018). Auf Grundlage der darin vorgenommenen grundsätzlichen Revision von Cannabis und der darin enthaltenen Wirkstoffe stellte die Kommission in einem Brief an den Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres, unter Verweis auf Art. 3 des Einheitsabkommens über Betäubungsmittel fest, dass Präparate, welche auf reinem Cannabidiol (CBD) basieren, in den internationalen Drogenkontrollabkommen nicht mehr gelistet sein sollten (siehe: Brief der Weltgesundheitsorganisation WHO an UN-Generalsekretär António Guterres, 2019, aufrufbar: [folgt eine URL]). Hinsichtlich der Cannabispflanze und ihres Harzes, der Cannabisextrakte und Cannabisöle sowie Delta 9 THC und anderer THC-Isomere bedürfe es der Fortsetzung einer kritischen Überprüfung der derzeitigen Einordnung.

Zur Erläuterung wird im Rahmen des 40. Berichts des WHO mit dem Titel Drug Expert Commitees on Drug Dependence festgestellt, dass von CBD keinerlei Gefahren für die Gesundheit ausgehen und durch den Konsum von CBD keine Abhängigkeiten entstehen. Bezüglich Cannabis wird konstatiert, dass der Konsum verschiedene Effekte mit sich bringt, wie zum Beispiel Schwindel und Beeinträchtigungen der motorischen und kognitiven Funktionen. Der Konsum von Cannabis könne zudem die Fahrtauglichkeit beeinflussen. Weiter wird festgestellt, dass die meisten der negativen Effekte auf chronischen Gebrauch zurückzuführen sind. So wird der regelmäßige Konsum von Cannabis mit Beeinträchtigungen der psychischen Gesundheit wie z. B. Depressionen und Angststörungen in Verbindung gebracht. Dies gelte vor allem für junge Menschen, bei denen sich das Gehirn noch in der Entwicklung befindet. Cannabis könne grundsätzlich auch eine physische Abhängigkeit begründen. Weiterhin wird festgestellt, dass die therapeutische Wirkung von Cannabis gegen Krankheiten wie etwa Rückenschmerzen, Depressionen, Schlafstörungen und Schmerzerkrankungen in verschiedenen Ländern anerkannt ist und die Forschung diesbezüglich weiter voranschreitet. Schließlich stellt das Komitee fest, dass es keine ausreichenden Anhaltspunkte dafür gibt, dass die Gefährlichkeit von Cannabis mit der anderer – in Schedule I und IV gelisteten – Substanzen vergleichbar ist und daher die Prüfung hinsichtlich einer angemesseneren Einordnung von Cannabis fortgesetzt werden sollte (vgl. ebd.).

Aus den vielfältigen nationalen und internationalen Veröffentlichungen soll nunmehr im Folgenden – unter Berücksichtigung der Entscheidungsgrundlage des Bundesverfassungsgerichts im Jahr 1994 – ein Überblick über Ergebnisse wesentlicher wissenschaftlicher Arbeiten und Studien gegeben werden. 4

bb) Kurzfristige Wirkungen

Kurzfristige Cannabiswirkungen werden in Literatur und Forschung weniger kontrovers diskutiert und stehen nicht im Fokus bei der Frage nach einer etwaigen Gefährlichkeit des Konsums von Cannabis (so auch Möller, S. 75). Die akute Toxizität von Cannabis ist sehr gering. Tödliche Überdosierungen sind bisher nicht bekannt geworden (so auch WHO, Critical Review 2018, Section 3.1.1.). Akute körperliche Wirkungen sind Herzrasen und eine leichte Blutdrucksteigerung, gefolgt von einem Blutdruckabfall beim Aufstehen. Diese Effekte zeigen eine ausgeprägte Toleranzwirkung. Cannabinoide vermindern die Darmmotilität und zeigen eine übelkeit- und brechreizunterdrückende Wirkung (Kleiber, Dieter/Kovar, Karl-Arthur, Auswirkungen des Cannabiskonsums. Eine Expertise zu pharmakologischen und psychosozialen Konsequenzen, 1997, S. 240 – im Folgenden zitiert als Kleiber/Kovar 1997, S.).

Niedrige Dosen rufen eine milde Sedation und Euphorie hervor, Personen im Cannabisrausch erfahren eine subjektiv gesteigerte Gefühlsintensität in verschiedenen Sinnesmodalitäten und ein verlangsamtes Zeitempfinden. Im Zusammenhang mit einer intensivierten Geschmackswahrnehmung kommt es häufig zu einem gesteigerten Appetit (so auch WHO, Critical Review 2018, Section 3.2.). Unter Cannabiseinfluss ist die Konzentrationsfähigkeit herabgesetzt, ebenso zeigen sich Leistungseinbußen im Bereich Gedächtnis und Reaktionsfähigkeit. Bei hoher Dosierung kann der Konsum von Cannabis zu Halluzinationen und zu Depersonalisationserlebnissen führen. Ab einer Konzentration von 300 ug/kg Körpergewicht (Rauchen) überwiegen dysphorische (vor allem Angst-) Zustände und unangenehme Begleiterscheinungen wie Übelkeit, Erbrechen, Schwindel, Brennen im Hals, Mundtrockenheit, Reizhusten und Gliederschwere. Die dysphorischen Zustände können im Extremfall die Form akuter Panikreaktionen und leichter paranoider Zustände annehmen. Diese Reaktionen finden sich vor allem bei relativ unerfahrenen, unvorbereiteten Konsumenten (vgl. hierzu Kleiber/Kovar 1997 S. 241).

Akute Intoxikationspsychosen sind möglich. Für die Existenz einer eigenständigen „Cannabispsychose“ finden sich hingegen keine Belege (vgl. hierzu u. a. Möller, S. 86 ff.). Das Auftreten von Flashbacks (sog. Echorausch) kann nicht befriedigend erklärt werden, doch sind sie nach alleinigem Cannabiskonsum offensichtlich sehr selten (vgl. hierzu Kleiber/Kovar 1997 S. 241).

cc) Langfristige pharmakologisch-klinische Wirkungen

Langfristige Folgen des Cannabiskonsums werden im Vergleich mit den akut auftretenden Wirkungen wesentlich kontroverser diskutiert. Allerdings kann auch hier festgestellt werden, dass die massiven Gesundheitsgefahren, die der Gesetzgeber 1971 und 1980 sah, durch heutige wissenschaftliche Erkenntnisse nicht mehr bestätigt werden. Schädliche Auswirkungen auf körperliche Funktionen lassen sich zumeist nicht eindeutig nachweisen, wobei die Ungefährlichkeit ebenfalls nicht zweifelsfrei nachgewiesen wurde (vgl. hierzu Möller, S.78). 5

Nach langfristigem Cannabisrauchen ist eine Beeinträchtigung der Bronchialfunktion möglich. Es kann zu Entzündungen, Obstruktion, Bronchitis und zu präkanzerösen Veränderungen kommen. THC besitzt jedoch auch eine bronchienweitende Wirkung. Das Rauchen von Cannabis muss dennoch insgesamt als ein Risikofaktor für die Entstehung von Krebserkrankungen des Aerogestivtraktes und der Lunge angesehen werden. Insbesondere der häufige Beikonsum von Tabak führt zu additiven Effekten (vgl. hierzu u.a. Möller, S. 77). Das vorhandene Risiko, nach alleinigem Cannabisrauchen an Krebs zu erkranken, ist jedoch nicht eindeutig quantifizierbar (vgl. Kleiber/Kovar 1997 S.241, so auch CaPRis-Studie – Kurzbericht, S. 3; WHO Critical Review 2018, Section 3.1.3.).

THC hat in vitro und in vivo immunsuppressive Eigenschaften, deren klinische Relevanz derzeit noch unklar ist (vgl. Kleiber/Kovar 1997 S. 241).

Cannabinoide üben in vielfältiger Weise Einfluss auf die Plasmaspiegel verschiedener Hypophysenhormone aus. Bei Langzeitkonsumenten kann es potenziell zu einer Beeinträchtigung der Spermatogenese bzw. zu einer Störung des Menstruationszyklus kommen, diese Effekte sind jedoch reversibel. Es ist nicht sicher auszuschließen, dass bei jungen Heranwachsenden die veränderten Hormonspiegel zu einer Verzögerung der Pubertät führen können. Die Datenlage auf diesem Gebiet ist jedoch sehr uneinheitlich und eine abschließende Beurteilung daher nicht möglich (vgl. Kleiber/Kovar 1997 S. 241 f.; Möller, S. 77).

Auch eine Beeinträchtigung des Fötuswachstums und der Entwicklung vom Neugeborenen aufgrund eines Cannabiskonsums der Mutter während der Schwangerschaft ist nicht mit letzter Sicherheit auszuschließen. Das Ausmaß und die klinische Bedeutung solcher Beeinträchtigungen werden allerdings in der Literatur kontrovers diskutiert (vgl. Kleiber/Kovar 1997 S. 242; Möller, S.77, sowie CaPRis-Studie – Kurzbericht, S. 3).

Das Auftreten von physischen Gehirnschäden konnte nicht nachgewiesen werden, frühere Befunde erwiesen sich als nicht reproduzierbar (vgl. Kleiber/Kovar 1997 S.242; Möller, S. 77). Dementgegen wird durch die CaPRis-Studie nunmehr festgestellt, dass chronischer Cannabiskonsum im Zusammenhang steht mit strukturellen Veränderungen in Gehirnregionen, welche eine hohe Dichte an CB1-Rezeptoren aufweisen – insbesondere Amygdala und Hippocampus, Strukturen verantwortlich für die Gedächtnisbildung (vgl. CaPRis-Studie – Kurzbericht, S. 3). Diese Veränderungen können laut CaPRis-Studie in direktem Zusammenhang mit der THC-CBD-Ratio der konsumierten Cannabisprodukte stehen (vgl. ebd.).

Für die Mehrzahl der pharmakologischen Effekte von Cannabis wird bei langfristigem, regelmäßigem Konsum hoher Dosen eine Toleranzentwicklung festgestellt (vgl. hierzu Kleiber/Kovar 1997 S.242).

dd) Psychische sowie soziale Konsequenzen

Die allgemeine Annahme, dass der Konsum von Cannabis eine Verschlechterung der psychischen Gesundheit nach sich zieht, lässt sich nicht nachweisen. Zwar lässt sich zeigen, dass stärker problembehaftete Personen besonders häufig konsumieren, Belege für eine schädigende Substanzwirkung von Cannabis lassen sich hingegen nicht finden (vgl. hierzu Kleiber/Kovar 1997 S.243; Möller S. 81; anders in Teilen CaPRis-Studie – Kurzbericht, S. 3 f.; Thomasius, Rainer, Cannabiskonsum und -missbrauch: Deutschlands Suchtproblem Nr. 3, MschrKrim, 2006, S. 116 ff. – im Folgenden zitiert als Thomasius 2006; zu sozialen Auswirkungen von Cannabiskonsum vgl. Fergusson, D.M./Boden J.M., Cannabis use and later life out-comes. Addiction, 103, 69-76). Unter der akuten Drogeneinnahme kommt es zu Einschränkungen der kognitiven Leistungsfähigkeit. Vor allem Gedächtnis- und Aufmerksamkeitsleistungen sowie die Psychomotorik sind eingeschränkt (vgl. hierzu u.a. Kleiber/Kovar 1997 S.244; CaPRis-Studie – Kurzbericht, S. 2; WHO, Critical Review 2018, Section 3.1.7.). Nachwirkungen dieser akuten Folgen können noch Stunden bis Tage, in seltenen Fällen sogar Wochen bestehen bleiben. Nach Absetzen des Konsums verbessern sich die Leistungen jedoch wieder, und es ist nicht davon auszugehen, dass der Cannabiskonsum bleibende kognitive Beeinträchtigungen nach sich zieht (vgl. hierzu u.a. Kleiber/Kovar, 1997 S.244; WHO, Critical Review 2018, Section 3.1.7.; Soellner/Rummel, Cannabiskonsum – zwischen Verharmlosung und Dramatisierung, ZJJ 3/2008, S. 307 ff. – im Folgenden zitiert als Soellner/Rummel 2008).

Von großer Bedeutung scheint auch hier die Stärke und Frequenz des Cannabiskonsums zu sein: Die genannten Gedächtnis- und Aufmerksamkeitsprobleme wurden in der Regel nur bei sehr schweren Konsumformen (bei Personen, die über einen längeren Zeitraum mehrmals täglich konsumierten) beobachtet; ein leichter bis mittlerer Konsum (hierunter wurde in den entsprechenden Studien ein immerhin mehrmals wöchentlicher Cannabisgebrauch verstanden) zieht hingegen keine länger anhaltenden kognitiven Beeinträchtigungen nach sich (vgl. Kleiber/Kovar 1997 S.244).

Kleiber/Kovar stellten in ihrer Expertise von 1997 im Hinblick auf die Frage, inwiefern Cannabiskonsum Einfluss auf Entstehung und Verlauf von Psychosen hat, die Tendenz fest, dass ein starker, mehrmals täglicher Konsum eine Verstärkung produktiver Symptome wie Wahn und Halluzinationen bewirken kann, weniger harte Konsumformen hingegen nicht (vgl. hierzu Kleiber/Kovar 1997 S. 244 f. sowie WHO, Critical Review 2018, Section 3.1.8; Möller, 86 ff.).

Zu konstatieren ist auch, dass Cannabisabhängigkeit unter psychiatrisch vorbelasteten Personen weitaus häufiger als in unbelasteten Vergleichsgruppen auftritt (so auch Soellner, Renate, Cannabismissbrauch und -abhängigkeit und deren Stellenwert für die juristische Argumentation, Praxis der Rechtspsychologie 2010, S. 354 – im Folgenden zitiert als Soellner 2010). Was die zeitliche Abfolge der comorbid auftretenden Störungen anbetrifft, lässt sich jedoch feststellen, dass diese sowohl überwiegend vor dem Beginn des Cannabiskonsums als auch vor dem Eintreten der cannabisbezogenen Störung zu lokalisieren sind. Dies gilt insbesondere für externalisierende Störungen wie das Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom und Störungen des Sozialverhaltens, aber auch für internalisierende Störungen wie Angststörungen und Depressionen (Soellner 2010, ebenda).

Nach wie vor umstritten ist die Frage, ob Cannabis ein unabhängiger Risikofaktor für die Ausbildung einer Schizophrenie ist bzw. das Risiko psychotisch vorbelasteter Personen, an Schizophrenie zu erkranken, erhöht. Prof. Dr. Otto Lesch6 stellt auf Grundlage seiner aktuellen Forschungsergebnisse fest, dass Cannabis in der Ursache von Schizophrenie keinen besonderen Stellenwert hat. Vielmehr handele es sich bei Schizophrenie um eine primäre Denkstörung, die im Jugendalter auftritt, und auf der ganzen Welt sehr ähnliche Häufigkeiten zeigt (0,6 bis 1,0 Prozent), gleichgültig ob in diesen Gegenden Cannabis geraucht wird oder nicht. Viele Studien deuteten vielmehr daraufhin, dass CBD-haltige Cannabisprodukte sogar einen protektiven Effekt haben können, während eine Psychosegefahr eher von Produkten mit sehr hohen THC-Dosen ausgehe (Univ. Prof. Lesch: „Die Tabak- und Alkohollobby braucht mit Cannabis einen Außenfeind“, published by Medical Cannabinoids Research & Analysis vom 06.11.2018, https://www.mcra.eu/author/medical-cannabis-research-analysis-gmbg/). Auch durch eine Studie von Ashley C. Proal/Jerry Fleming/Juan A. Galvet-Buccolini/Lynn E. DeLisi (Proal, Ashley C./Fleming, Jerry/Galvet-Buccolini, Juan A./DeLisi, Lynn E., A controlled family study of cannabis users with an without psychosis, 19.09.2013) wird im Ergebnis festgestellt, dass durch den Cannabiskonsum als solchen das Psychose- /Schizophrenierisiko nicht steigt.

Dagegen kommt die CaPRis-Studie zu dem Ergebnis, dass Cannabiskonsum je nach Ausmaß des Konsums und Alter der Konsumenten das Risiko für affektive Störungen, Angststörungen, Suizidalität und psychotische Störungen jeweils (geringfügig) erhöhe (vgl. CaPRis-Studie – Kurzbericht, S. 3; so auch Patzak, Jörn/Marcus, Alexander/Goldhausen, Sabine, Cannabis – wirklich eine harmlose Droge? NStZ 2006, S. 259).

ee) Cannabis-Abhängigkeit und Cannabis als Einstiegsdroge

Die Existenz eines Cannabis-Abhängigkeitssyndroms, welches neben maßgeblichen psychischen Auswirkungen auch geringe physische Symptome zeigen kann, ist mittlerweile unbestritten (vgl. Soellner 2010; Hall, W./Johnston, L./Donnelly, N., Epidemiology of cannabis use and its consequences, in: Kalant, H./Corrigall, W.A./Hall, W./Smart, R.G. (Hrsg.), The Health effects of cannabis, 1999, S. 69-125 – im Folgenden zitiert als Hall 1999; WHO, Critical Review 2018, Section 2.1.2., CaPRis Studie – Kurzbericht, S. 4). Der Konsum von Cannabis führt jedoch keineswegs zwangsläufig zu einer psychischen Abhängigkeit (vgl. hierzu Kleiber/Kovar 1997 S. 245). Physische Entzugssymptome wie Zittern, innere Unruhe, erhöhte Körpertemperatur, Gewichtsverlust und Schlafstörungen sind selten. Sie treten nur nach Entstehung einer ausgeprägten Toleranz auf (vgl. WHO Critical Review 2018, Section 2.1.2.; Möller, S. 78 ff.). Gerade das typische Ausstiegsszenario des „Hinausreifens“ spricht gegen ein hohes Abhängigkeitspotenzial von Cannabis (vgl. Krumdiek 2008, S.442).

Für die Einordnung der Bedeutung einer solchen Abhängigkeit ist zu beachten, dass eine solche nicht primär aus den pharmakologischen Wirkungen der Droge zu erklären ist, ohne vorab bestehende psychische Stimmungen und Probleme zu berücksichtigen. Die Abhängigkeit von Cannabis sollte vielmehr als Symptom solcher Probleme gesehen werden (vgl. hierzu Kleiber/Kovar 1997 S. 245; ebenso Möller, S.80).

Unumstritten ist ferner, dass das Suchtpotenzial von Cannabis wesentlich geringer ist, als das manch anderer – gleich ob legal oder illegal – psychoaktiver Substanzen wie Nikotin, Alkohol oder Heroin.

Die Zahl der Personen, die aufgrund cannabisbezogener Störungen Beratungsstellen aufsuchen, ist in den letzten Jahren zwar leicht gestiegen ( CaPRis Studie – Kurzbericht, S. 4) aber im Jahr 2017 und 2018 wieder leicht gesunken. Um sich das konkrete Gefährdungspotential vor Augen zu führen muss man sich aber die durch die Deutsche Suchthilfestatistiken aufgelisteten Zahlen der Jahre 2013 bis 2018 genau vor Augen führen.

Nach der Deutschen Suchthilfestatistik (vgl. Homepage Deutsche Suchthilfestatistik) ließen sich aufgrund einer Hauptdiagnose Cannabis

im Jahre 2013 insgesamt 28.789,

imJ ahre 2014 insgesamt 31.367,

im Jahre 2015 insgesamt 33.251,

im Jahre 2016 insgesamt 33.757,

im Jahre 2017 insgesamt 31.411,

im Jahre 2018 insgesamt 31.912

Personen behandeln oder beraten.

Im stationärer Behandlungen befanden sich von den zuvor genannten Personen

im Jahre 2013 insgesamt 2.930 Personen,

im Jahre 2014 insgesamt 3.367 Personen,

im Jahre 2015 insgesamt 3.893 Personen,

im Jahre 2016 insgesamt 3.897 Personen,

m Jahre 2017 insgesamt 2.893 Personen,

im Jahre 2018 insgesamt 3.195 Personen.

Insoweit bleibt im Wesentlichen festzustellen, dass angesichts der Millionen von Konsumenten sich relativ wenige wegen der Hauptdiagnose Cannabis in ambulanter oder stationärer Behandlung begeben. Im Durchschnitt liegen die Zahlen bezüglich des problembehafteten Konsumierens von Cannabis um die 30.000 Fälle jährlich. Der Durchschnitt der stationär behandelten Fälle liegt ca. bei 3.500 jährlich. Insgesamt kann festgestellt werden, dass sich die Zahlen der vergangenen Jahre im Verhältnis zu den noch bekannten Zahlen in den Vorjahren leicht erhöht haben. Eine wesentliche Rolle hierbei dürfte allerdings eine verbesserte Aufklärungsarbeit, verbesserte Beratungsangebote, veränderte Klassifizierungsmethoden der Einrichtung sowie anderweitig psychische Beeinträchtigung oder deren Behandlungsbedürftigkeit spielen (vgl. Möller, Seite 80). Schaut man sich die Suchthilfestatistiken der letzten Jahre genau an, suchen die Menschen in aller Regel wegen der Hauptdiagnose Cannabis die Beratungsstellen auf. Diese Personen haben neben ihrer Cannabisproblematik in aller Regel weitere diagnostisch abgrenzbare Krankheitsbilder oder polyvalente Konsummuster. Auch muss berücksichtigt werden, dass ausweislich der deutschen Suchthilfestatistik 2018, (Seite 68 ) 23 % der ambulant behandelten Personen aufgrund von Ratschlägen der Polizei, bzw. Weisungen der Staatsanwaltschaft oder der Gerichte, die ambulanten Einrichtungen aufsuchten. Hier zeigt sich im Verhältnis zum Alkohol, wo von insgesamt 63.285 behandelten Menschen lediglich 5 % wegen Polizei, Justiz- oder einer Bewährungsauflage ambulant besuchten, ein deutliches Missverhältnis. Soweit kann aus der Erfahrung von 25 Jahren Jugend- und Strafrechtstätigkeit postuliert werden, dass insbesondere viele junge Menschen Beratungsstellen aufsuchen, um lediglich der Bestimmung ihres Richters oder Staatsanwaltes zu folgen. So ist nicht jeder der sich in ambulanter Beratung begeben hat, dort, weil er ein tatsächliches Suchtproblem hat, sondern weil er sich, und das ist auch gut so, lediglich beraten lassen will oder muss. Auch werden viele von ihren Eltern hierzu gedrängt. Ein tatsächlicher Krankheitswert im Sinne einer Cannabissucht dürfte nur den stationär Behandelten zugeschrieben werden. Hierbei ergeben die Zahlen der deutschen Suchthilfestatistik der Jahre 2013 – 2018 maximal eine Personenzahl von 4.000. Stellt man die Zahl 4.000 ins Verhältnis auf eine konservativ geschätzte Gesamtzahl von 4 Millionen Cannabiskonsumenten, so ergibt sich tatsächlich eine durch Cannabis entwickelte Problematik, die zu Krankenhausaufenthalten führt, bei lediglich 0,1 % aller Cannabiskonsumenten. Und diese haben in aller Regel neben der Hauptdiagnose Cannabis weitere Diagnosen. Die Prozentzahl von 0,1 % ist verschwindend gering im Verhältnis zu den regelmäßig in Drogen- und Suchtberichten der Bundesregierung genannten Zahlen bezüglich problembehafteter Cannabiskonsumenten. Hier wird ab dem Jahre 2016 die Zahl von 400000 Fällen genannt. Eine besondere Ausführung, weswegen diese 400000 Menschen ein Cannabisproblem haben, erfolgt in den Drogen und Suchtberichten nicht. Es handelt sich insoweit um bloße Schätzungen, die sich an der Häufigkeit des Konsums von Cannabis orientieren. Hiernach müsste allerdings bereits der derjenige ein Problem haben, der zweimal pro Woche wenig Cannabis zu sich nimmt. Diese Personen haben allerdings keinerlei Probleme sondern man schreibt ihnen diese zu. In diesem Zusammenhang soll noch folgendes erwähnt werden. Während die Drogen- und Suchtberichte noch im Jahre 2015, 600000 problembehaftete Fälle aufführten, sind diese Zahlen seit dem Jahre 2016 ohne Begründung auf 400000 Fälle reduziert. Weswegen bei gleichbleibendem Cannabiskonsum in der Gesellschaft innerhalb eines Jahres 200000 weniger Menschen als problembehaftet angesehen werden, ist nicht nachvollziehbar, zeigt aber wie aus ideologischen Gründen, um der Prohibition weiter das Wort zu reden, mit Zahlen manipulativ umgegangen wird.

Insgesamt kommt das Amtsgericht Bernau unter Berücksichtigung aller zugänglicher Quellen zur sicheren Überzeugung, dass nur für sehr, sehr wenige im Verhältnis zur Gesamtzahl der Cannabiskonsumenten ein tatsächliches Risiko besteht in eine nicht gewollte Suchtmittelabhängigkeit zu geraten.

Ein weiteres wichtiges Argument in der Diskussion um Cannabis ist seine mögliche „Schrittmacherfunktion" für den Einstieg in andere illegale Drogen bzw. den Umstieg auf härtere Substanzen. Diese These von Cannabis als Einstiegsdroge hat das Bundesverfassungsgericht bereits in der Entscheidung vom 09.03.1994 unter Bezugnahme auf den damaligen Wissensstand zurückgewiesen (vgl. BVerfGE 90,145,181 m.w.N ).Auch durch Kleiber/Kovar wird dieser These im Rahmen Ihrer Expertise nochmals ausdrücklich entgegen getreten (vgl. hierzu Möller, S.90 f.; Soellner 2010; Thomasius 2006, S. 126). Sie wird auch in den Suchtberichten der Bundesregierung der vergangenen Jahre nicht mehr genannt.

Die Frage, ob der Konsum von Cannabis ein amotivationales Syndrom hervorruft, das durch Passivität, Interesse- und Motivationsverlust gekennzeichnet ist, nimmt in der Diskussion um die Droge einen besonderen Stellenwert ein. Kleiber/Kovar kommen in ihrer Studie zu dem Ergebnis, dass die These, Cannabiskonsum führe mit einer gewissen Regelmäßigkeit zu einem amotivationalen Syndrom, nicht belegt werden kann (so auch: Möller, S. 88; Krumdiek, Nicole, Die national- und internationalrechtliche Grundlage der Cannabisprohibition in Deutschland, Bremer Forschungen zur Kriminalpolitik, Band 7, 2006 – im Folgenden zitiert als Krumdiek 2006; Zimmer, Lynn/Morgan, John/Bröckers, Mathias, Cannabis Mythen – Cannabis Fakten: Eine Analyse der wissenschaftlichen Diskussion, 2004, S. 86; Grinspoon, Lester/Bakalar, James, Marihuana, die verbotene Medizin, 1994, S. 176 f.; Kuntz, Helmut, Cannabis ist immer anders. Haschisch und Marihuana: Konsum – Wirkung – Abhängigkeit, 2002, S. 92 f.; Kleiber, Dieter/ Soellner, Renate, Cannabiskonsum. Entwicklungstendenzen, Konsummuster und Risiken, 1998, S. 141, S. 161 – im Folgenden zitiert als Kleiber/ Soellner 1998; Sleator, Alex/ Grahame Allen, Grahame, Cannabis. House of Commons Library Reasearch Paper 00/74, S. 26; Martin/Hall, The health effects of Cannabis: key issues of policy relevance Bulletin on Narcotic, 1999, S. 10; Schwenk, Charles, Marijuana and Job Performance: Comparing the Major Streams of Research, Journal of Drug Issues 1998, S. 941, S. 948; Wheelock, Barbara, Physiological and psychological effects of cannabis: review of the research findings, 2002, S. 46, S. 48; Krausz, Michael/ MeyerThomson, Günter, Cannabis – Wirkmechanismen und Risikopotentiale, in: Cannabis im Straßenverkehr, hrsg. von Berghaus, Günter/ Krüger, Hans-Peter, 1998, S. 44, S. 47 – im Folgenden zitiert als Krausz/ Meyer-Thompson 1998; anders Thomasius 2006, S. 117). So konnte die Symptomatik, die eigentlich dem „amotivationalen Syndrom“ zugeschreiben wird, auch bei Nichtkonsumenten beobachtet werden (Kleiber/Soellner 1998, S. 133; Grotenhermen, Franjo, Fahrtüchtigkeit, Fahreignung und Cannabiskonsum, in: Cannabis, Straßenverkehr und Arbeitswelt, hrsg. von Grotenhermen, Franjo/ Karus, Michael, S. 185). Andererseits sind auch unter den Cannabiskonsumenten Personen zu finden, die extrem leistungsorientiert sind (Kleiber/ Soellner, 1998, S. 132 ff.; Krausz/ Meyer-Thompson 1998, S. 46 f.). Studien, in denen dieses Syndrom beschrieben wird, wurden dagegen zumeist an stark vorbelasteten Stichproben, wie z. B. Psychiatrieklientel, und in unterschiedlichsten Kulturen durchgeführt, ohne unabhängig von der akuten Substanzwirkung bestehende Demotivationsphänomene zu berücksichtigen (vgl. Soellner/Rummel 2008, S. 309).

Es bleibt insoweit noch anzumerken, dass das früher noch benutzte Argument, Cannabis rufe ein Amotivationales Syndrom hervor, heute seitens der Verfechter der Prohibition nur noch von ganz wenigen benutzt wird. Auch die Drogen- und Suchtberichte der Bundesregierung erwähnen diese vermeintliche Folge von Cannabiskonsum jedenfalls seit dem Jahr 2015 nicht mit einem Wort.

ff) Beeinträchtigung der Fahr- und Flugtüchtigkeit

Auch wenn laut den rn des EU-Forschungsprojekts „Driving under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines“ (DRUID) "THC viel weniger beeinträchtigend und riskant zu sein [scheint] als die meisten anderen untersuchten Stoffe“ (siehe: H. Schulze, M. Schumacher, R. Urmeew, K. Auerbach. „DRUID – Abschlussbericht: Durchgeführte Arbeiten, wichtigste Ergebnisse und Empfehlungen“. EU-Forschungsprojekt „Driving under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines“ (DRUID) mit Beiträgen von 38 Einrichtungen aus 18 europäischen Ländern, Hauptauftraggeber: Bundesanstalt für Straßenwesen, Deutschland. Oktober 2006 (Projektbeginn) bis August 2012, S. 105, aufrufbar: [folgt eine URL], sind die Fahr- und Flugtüchtigkeit betreffende Leistungseinbußen im Bereich Wahrnehmung, Aufmerksamkeit und Reaktionsvermögen, wie sie im akuten Cannabisrausch auftreten, unbestritten. Signifikante Leistungseinbußen sind vor allem in der ersten Stunde nach Cannabiskonsum beobachtet worden, in Einzelfällen jedoch (in den sehr sensiblen Flugsimulatorstudien) auch noch nach 24 Stunden. Während des Wirkungsmaximums, circa 30 Minuten nach dem Inhalieren, ist die verkehrsrelevante Beeinträchtigung durch THC am größten (vgl.: M. R. Möller. „Drogen im Straßenverkehr – neue Entwicklungen“, 44. Deutscher Verkehrsgerichtstag, Tagungsband S. 172–179. Goslar, 25.–27. Januar 2006), die ab der zweiten Stunde nach Rauschbeginn vollständig ausgeglichen werden können. Automatisierte Leistungen werden länger herabgesetzt und können nicht ausgeglichen werden. Das subjektive Rauscherleben ist häufiger zu beobachten als tatsächliche Leistungseinbußen, auch hält es länger an als die objektiven Beeinträchtigungen (vgl. Kleiber/ SKovar 1997 S.247).

Der Einfluss von THC auf die Fahrtauglichkeit zeigte nach epidemiologischen, experimentellen und meta-analytischen Untersuchungsansätzen eher niedrige Risikoschätzungen, so die Autoren der europaweiten DRUID-Studie, die davon ausgehen, dass eine „Serumkonzentration von 3,8ng/ml THC (≈2ng/ml im Vollblut) dieselben Wirkungen verursacht wie 0,5g/l Alkohol“ (siehe: H. Schulze, M. Schumacher, R. Urmeew, K. Auerbach. „DRUID – Abschlussbericht: Durchgeführte Arbeiten, wichtigste Ergebnisse und Empfehlungen“. EU-Forschungsprojekt „Driving under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines“ (DRUID) mit Beiträgen von 38 Einrichtungen aus 18 europäischen Ländern, Hauptauftraggeber: Bundesanstalt für Straßenwesen, Deutschland. Oktober 2006 (Projektbeginn) bis August 2012, S. 105, aufrufbar: [folgt eine URL]). Der Wert von 2ng/ml im Vollblut könnte, anstatt des aktuell herrschenden Grenzwertes von 1ng/ml Vollblut, eine empirisch fundierte Basis für die Diskussion für die Erhöhung des Grenzwerts für Cannabis sein, so die Forscher in ihrem Fazit (vgl. ebd.).

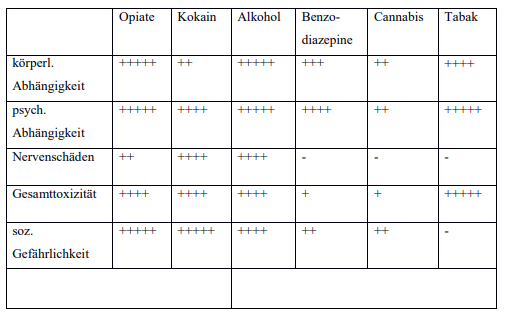

gg) Cannabis und andere Stoffe im Vergleich

Auch hinsichtlich der Gefährlichkeit von Cannabis im Vergleich zu sonstigen illegalen und legalen Stoffen sind signifikante neue Ergebnisse zu verzeichnen. Dass das Gefährdungspotenzial, welches vom Cannabis ausgeht, deutlich hinter dem des Alkohols bzw. Nikotins zurücksteht, wird schon dadurch deutlich, dass jährlich 110.000 bis 140.000 Todesfälle (Thamm, Michael/ Junge, Burckhard, Tabak, in: Jahrbuch Sucht 2004, hrsg. von Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (DHS), 2004, S. 57 f.) zu verzeichnen sind, die in Verbindung mit Tabak stehen. Durch Alkohol sterben weltweit jedes Jahr rund drei Millionen Menschen (vgl. hierzu Ärzteblatt, Drei Millionen Todesfälle jährlich, 21.09.2018, abrufbar unter: [folgt eine URL]/). Dagegen sind Todesfälle, welche auf Cannabiskonsum zurückzuführen sind, nicht bekannt (s. o., sowie Möller, S.76 m.w.N.).

Auch die Deutsche Gesellschaft für Suchtforschung e.V. vertritt in einer Stellungnahme zur Legalisierungsdebatte des nicht-medizinischen Cannabiskonsums die Auffassung, dass eine Ungleichbehandlung von Cannabis im Vergleich zu legalen Stoffen nicht zu rechtfertigen sei, da Alkohol und Tabak als wesentlich gefährlicher eingestuft werden müssen (Rumpf, Hans Jürgen/ Hoch, Eva, Thomasius, Rainer u. a., Stellungnahme zur Legalisierungsdebatte des nicht-medizinischen Cannabiskonsums, in: Blutalkohol 2015, S. 329 ff.). Eine Studie der Universität Maastricht und der Goethe Universität Frankfurt aus Januar 2016 bestätigt, dass Cannabis – im krassen Gegensatz zu Alkohol – Aggressionen bei den Konsumenten reduziert, statt steigert (De Sousa Fernandez Perna/ Theunissen/ Kuypers/ Toennes/ Ramaekers, Subjective aggression during alcohol and cannabis intoxication before and after aggression exposure, 2016: abrufbar unter [folgt eine URL] vgl. hierzu auch Möller, S. 121).

Zum gleichen Ergebnis kommt Dr. med. Carl Nedelmann, der die Auffassung vertritt, dass die von Cannabis ausgehenden Gefahren geringer seien als die der legalen Drogen Alkohol und Nikotin (Nedelmann, Carl, Drogenpolitik: Das Verbot von Cannabis ist ein „kollektiver Irrweg“, abrufbar unter: [folgt eine URL]; Er führt hierzu zusammenfassend aus: „Die medizinischen Argumente, die zur Aufrechterhaltung des Cannabis-Verbotes verwendet worden sind, stammen aus Befunden schwerer Pathologie. Dabei ist allerdings zu beachten, dass Schäden, die Alkohol anrichtet, schwer, häufig und anhaltend sind; Schäden, die Cannabis anrichtet, sind leicht, selten und flüchtig. Aus medizinischer Sicht wird kein Schaden angerichtet, wenn Cannabis vom Verbot befreit wird. Das Cannabis-Verbot kann durch medizinische Argumente nicht gestützt werden“ (vgl. Nedelmann, [folgt eine URL].

Das britische Independent Scientific Committee on Drugs kam bei einer Vergleichsstudie zum potenziellen Schädigungsgrad verschiedener illegaler Substanzen zu folgendem Ergebnis (vgl. [folgt eine URL]):

| Droge | Schädigungsgrad |

| Alkohol | 72 |

| Heroin | 55 |

| Crack-Kokain | 54 |

| Metamphetamine | 33 |

| Kokain | 27 |

| Tabak | 26 |

| Amphetamine | 23 |

| Cannabis | 20 |

hh) Abweichende Stimmen

Trotz der oben bereits ausgeführten Erkenntnisse gibt es nach wie vor wichtige Stimmen in Gesellschaft und Politik, die das Betäubungsmittel Cannabis und die Folgen des Konsums für die Menschen als so gefährlich erachten, dass man deswegen Millionen von Menschen kriminalisieren dürfte. So finden sich in der deutschen Parteienlandschaft noch 2 Parteien, die eine unbedingte Cannabisprohibition das Wort reden. Zunächst einmal die CDU, die allerdings langsam aber sicher auch Stimmen in ihren eigenen Reihen hat, die sich für eine Legalisierung einsetzen. So insbesondere Kreisverbände der Jungen Union und Haushaltspolitiker. Auch die AfD setzt sich in ihrer Gesamtheit für die weitere umfassende Strafverfolgung ein. Schließlich noch die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, die nach wie vor weder eine Liberalisierung noch eine Legalisierung von Cannabis befürwortet. Alle zuvor genannten wie auch weitere nicht genannte Prohibitionisten argumentieren im Wesentlichen mit den Argumenten, die letztlich zum Cannabisverbot geführt haben. So argumentieren sie wiederholt und immer noch mit der bereits widerlegten Einstiegsdrogentheorie. Dies obwohl sämtliche Wissenschaftler weltweit, wie auch das Bundesverfassungsgericht 1994 der Auffassung sind, das Cannabis eben keine Einstiegsdroge ist. Es wird weiter mit der Volksgesundheit argumentiert, und zwar in Unkenntnis oder aus parteipolitischen Gründen. Es wird ausgeblendet, dass durch die bisherige Kriminalisierung und unter Berücksichtigung eines internationalen Vergleichs, die Kriminalisierung keinerlei Auswirkungen auf die Verbreitung des Betäubungsmittels Cannabis hat. Ferner wird immer wieder mit dem Jugendschutz argumentiert. Dies obwohl keiner der Menschen, die sich für eine Legalisierung einsetzen, eine Abgabe an Jugendliche befürwortet und auch die Gefahren bezüglich des insbesondere regelmäßigen Dauerkonsum sehen. Vielmehr wollen die Menschen, die sich für eine Legalisierung aussprechen, in Kenntnis des Umstandes, dass Jugendliche und Kinder geschützt werden müssen, ja gerade eine bessere und vor allen Dingen von Strafrecht freien Gesetzeslage. Sie möchten eine vernünftige Prävention – und Aufklärungsarbeit.

Nach dem mittlerweile die überwiegende Parteienlandschaft sich für eine Legalisierung oder zumindest Entkriminalisierung ausspricht und das Argument der Einstiegsdroge nicht mehr gebracht werden kann, erklären die Prohibitionisten nun, das Cannabis deswegen gefährlich sein kann, weil es Psychosen auslösen würde. Aber auch diesem Argument fehlt jegliche wissenschaftliche Grundlage. Insoweit kann der Unterzeichner dieser Vorlage mitteilen, dass er in seiner 25 jährigen Geschichte als Jugend - und Strafrichter sehr wohl Menschen mit Psychosen vor sich hatte, die auch regelmäßig und viel zu viel das Betäubungsmittel Cannabis konsumiert haben. Allerdings haben diese Personen es trotz der bestehenden strafrechtlichen Verfolgung gemacht und hätten sehr viel früher bei einem offenen und ehrlichen Umgang behandelt werden können. Und obwohl keine tatsächliche Expertise vorliegt, wird weiterhin das Argument von der Psychose bemüht. Und nach dem auch dieses quasi in den letzten 20 Jahren neu geschaffener Argument nicht mehr fruchtet hat man hinsichtlich der Gefährlichkeit von Cannabis eine weitere Argumentationsgrundlage gesucht und sie in den Wirkstoffgehalten des Cannabis gefunden. Diese Wirkstoffgehalte (THC) seien mittlerweile so hoch, dass sie hoch gefährlich seien. Deswegen müsse man Cannabisgebrauch weiter kriminalisieren. Aus eigener Sachkunde heraus kann dazu nur mitgeteilt werden, dass es bereits in den 70 Jahren Cannabis in Form von Haschisch (Cannabisharz) gegeben hat, das Wirkstoffgehalte bis zu 30 % an THC aufwies. Auch hat das heute bundesweit durch Ärzte nach dem Cannabismedizingesetz verschriebene Medizinalcannabis THC-Gehalte von über 20 %. Wenn Marihuana heute höhere THC-Gehalte aufweisen als noch vor 30 Jahren, so führt dies nicht dazu, dass deswegen die Einnahme von Cannabis gefährlicher ist als vorher. Denn die Konsumenten von Cannabis wissen in aller Regel mit dem Betäubungsmittel Cannabis sachgemäß umzugehen. Bei höheren THC-Gehalten konsumieren sie eben von dem von ihnen erlangten Cannabis weniger; analog der Patienten, die durch ihre Ärzte mit hohen THC Gehalten an Cannabis ausgestattet werden.

Die gesamte Argumentation der Legalisierungsgegner wird mit nicht nachvollziehbaren Argumenten oftmals mit falschen Zahlen (siehe oben) und mit der Angst der Bürger vor dem Unbekannten geführt. Die Argumentation ist nicht wissenschaftlich fundiert und dient letztendlich lediglich dem Zweck an der Kriminalisierung Millionen von Menschen als Minderheit festzuhalten. Soweit insbesondere das Gesundheitsministerium des Bundes und auch die Drogenbeauftragte des Bundes argumentieren, argumentieren sie oft im luftleeren Raum. Und dies, obwohl das Bundesverfassungsgericht dem Gesetzgeber im Jahre 1994 aufgegeben hatte, jederzeit zu prüfen, ob die Kriminalisierung noch zeitgemäß ist. So führte das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung vom 09.03.1994 wortwörtlich aus:

| „Angesichts der dargestellten offenen kriminal-politischen und wissenschaftlichen Diskussionen über die von Cannabiskonsum ausgehender Gefahr und den richtigen Weg ihrer Bekämpfung hat der Gesetzgeber die Auswirkungen des geltenden Rechts unter Einschluss der Erfahrung des Auslands zu beobachten und zu überprüfen. Dabei wird er insbesondere einzuschätzen haben, ob und in wieweit die Freigabe von Cannabis zu einer Trennung der Drogenmärkte führen und damit zur Eindämmung des Betäubungsmittelkonsums insgesamt beitragen kann oder ob umgekehrt nur die strafbewehrte Gegenwehr gegen den Drogenmarkt insgesamt und die sie bestimmende organisierte Kriminalität hinreichenden Erfolg verspricht“. (vgl. Bundesverfassungsgerichtsentscheidung 90, 145, 194). |

Seit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts hat es eine einzige Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit über die Auswirkungen des Cannabiskonsums gegeben. Diese Studie wurde im Jahre 1997 fertig gestellt und auch in dieser Vorlage wiederholt zitiert. Entgegen der Gepflogenheiten wurde diese Studie nicht in die öffentliche Schriftenreihe des Bundesministeriums aufgenommen, da sie im Ergebnis den Betäubungsmittel Cannabis eine im Verhältnis zu noch angedachter Gefährlichkeit in den 70 Jahren eine wesentliche geringere Gefährlichkeit zuschrieb. Hiernach hat das Bundesministerium für Gesundheit im Jahre 2006 und im Jahre 2017 zwei weitere Studien in Auftrag gegeben, die allerdings keinerlei eigene Forschungen beinhalteten. Zunächst eine Expertise zu gesundheitlichen und psycho-sozialen Folgen unter dem Titel Auswirkung von Cannabiskonsum – Missbrauch durch Dr. Uwe Petersen und Prof. Dr. Thomasius. Federführend hierbei war Prof. Dr. Thomasius, der bereits bei Auftragserteilung anerkannter Legalisierungsgegner gewesen ist. Eigene Forschungen beinhaltete die Forschungsarbeit nicht. Es wurde lediglich eine systematische Review der international-publizierten Studien von 1996 bis zum Jahre 2006 durchgeführt. Die Zusammenfassung dieser Arbeit wird allgemein gehalten und weist insbesondere keine konkreten Zahlen an tatsächlich Gefährdeten oder in stationärer Behandlung gewesenen Personen auf. Auch die sodann 2017 in Auftrag gegebene wissenschaftliche Bestandsaufnahme unter dem Titel Cannabis, hier zitiert als Capris-Studie hat lediglich eine wissenschaftliche Bestandsaufnahme zum Inhalt gehabt. Auch diese Studie hat keine eigenen Forschungsergebnisse präsentieren können. Den beiden Studien ist zu eigen, dass sie sinngemäß mit Begriffen arbeiten wie möglicherweise, kann eventuell , es wird vertreten, es ist nicht auszuschließen, es besteht die Gefahr, oder es wurde nicht erforscht. In der Petersen/Thomasius Studie, und das ist hervorzuheben, werden die besonderen Verdienste von Kleiber und Kovar bezüglich der Entkräftung vieler dramatisierenden Auffassungen zu den Beeinträchtigungen im Zusammenhang mit Cannabiskonsum wortwörtlich gelobt (vgl. Petersen/ Thomasius a.a.O. Seite 162 ). Allerdings kommen die Autoren zu den weiteren Ergbnis, dass bezüglich von psychischen und neukognitiven Auswirkungen des Cannabiskonsums insbesondere bei adoleszenten Konsum sinngemäß eine andere Gefährlichkeit bestehen würde.

Beide Studien führten dazu, an der Kriminalisierung festhalten zu können und die Argumente, die zur Prohibition geführt haben, zu stützen. Hierauf kann allerdings zur Auffassung des Gerichts in Kenntnis der tatsächlichen Zahlen (siehe oben) eine Gefährlichkeit des Cannabiskonsums, die die Kriminalisierung rechtfertigen könnte, nicht gestützt werden. Zur Auffassung des Gerichts ist das Bundesministerium für Gesundheit seiner ihm durch das Bundesverfassungsgericht im Jahre 1994 aufgetragenen Prüfpflicht insbesondere hinsichtlich der Gefährlichkeit von Cannabis nicht nachgekommen. Auch hat das Bundesministerium für Gesundheit wiederum entgegen der auferlegten Prüfpflicht die internationalen Entwicklungen völlig außer Acht gelassen. Hierbei hätte es bereits genügt in das Nachbarland Niederlande zu schauen, um festzustellen, dass bei einer Liberalisierung wie nachfolgend dargestellt, nicht mehr oder weniger Menschen zum Betäubungsmittel Cannabis greifen (vgl. unten S.45). Man hätte auch darüber hinaus feststellen können, dass in den Niederlanden nicht mehr oder weniger Menschen mit dem Betäubungsmittel Cannabis ein Problem haben und das es völlig egal ist, ob die Droge freigegeben wird oder aber wie in Deutschland durch einen untauglichen Versuch der Kriminalisierung begrenzt werden soll.

Im Ergebnis kommt das Amtsgericht Bernau bei Berlin zu der festen Überzeugung, dass der Gesetzgeber seiner ihm auferlegten Prüfpflicht nicht nachgekommen ist und letztendlich aus ideologischen Gründen und ohne tatsächlich belastbares Material die Kriminalisierung von Millionen von Menschen aufrechterhalten will. Wirkliche Argumente stehen dem Gesetzgeber nicht mehr zur Verfügung.

ii) Zusammenfassung

Zusammenfassend kann somit festgestellt werden: Der Konsum von Cannabis kann bei chronischem Konsum und Konsum im jungen Alter sowohl geringe physische als auch psychischen Auswirkungen haben. Soweit ein akuter Rauschzustand erfolgt und hierdurch positive und bisweilen vorübergehend mal negative Folgen durch Cannabiskonsum auftreten, sind diese seitens der Konsumenten gewollt bzw.in Kauf genommen. Jedoch hat sich insgesamt betrachtet – wie gezeigt – die Bewertung der Gefährlichkeit dieser Auswirkungen für den Einzelnen sowie für die Allgemeinheit verändert. So kann heute als wissenschaftlich hinreichend gesichert angesehen werden, dass der von der überwiegenden Mehrheit der Konsumenten betriebene moderate Konsum von Cannabis – insbesondere im Vergleich zu anderen, derzeit als ungefährlicher oder gleich bewerteten Substanzen, wie etwa Alkohol, Tabak oder Opioiden – als relativ ungefährlich angesehen werden muss (so auch Möller, 245). Dies wird durch vielfache nationale und internationale Fachstudien belegt. Ebenfalls außer Frage steht, dass besondere Risikofaktoren wie Konsum im Jugendalter, Dauerkonsum, Konsum im Straßenverkehr oder Konsum von Cannabis mit hohem THCGehalt angemessen kontrolliert und reguliert werden müssen.

Schließlich wurden die Erkenntnisse zu Wirkung und Anwendungsgebiete von Cannabis im medizinischen Bereich nunmehr – jedenfalls bedingt – auch durch den deutschen Gesetzgeber anerkannt.

Neben den soeben aufgezeigten Entwicklungen im Bereich der Cannabisforschung und medizinischen Cannabislegalisierung gibt es insbesondere auf internationaler Ebene weitreichende politische, soziologische sowie rechtliche Entwicklungen, die eine Neubewertung der Cannabispflanze, des gesellschaftlichen und rechtlichen Umgangs mit ihr sowie insbesondere auch einen effektiven Schutz im Hinblick auf die bestehenden Risikofaktoren des Cannabiskonsums erforderlich machen.

3 b) Cannabis als Medizin

Neben der Neueinordnung der Gefährlichkeit des Konsums von Cannabis im Freizeitbereich und im rekreativen Bereich liegt eine wesentliche Neuerung im Hinblick auf die Entscheidung aus 1994 in der immensen Ausweitung der Anwendung von Cannabis in der Heilbehandlung – insbesondere auch in der therapeutischen und ärztlich nicht begleiteten Selbstmedikamentation.

aa) Medizinische Anwendung

Cannabis wird seit geraumer Zeit als Medikament gegen chronische Schmerzen, Nervenschmerzen, spastische Schmerzen, bei Multipler Sklerose oder Rheumaleiden, zur Appetitsteigerung bei Krebs und Aids eingesetzt (vgl. hierzu exemplarisch [folgt eine URL]. Der medizinische Nutzen von Cannabis wurde auch bereits in der Expertise von Kleiber/Kovar 1997 ausführlich dargelegt (vgl. hierzu auch ausführlich WHO, Critical Review 2018, Section 4).

Am 13.02.2019 wurde die Entschließung des Europäischen Parlaments zum Einsatz von Cannabis in der Medizin (Res. 2018/2775 (RSP)) angenommen.

Dort wird durch das europäische Parlament konstatiert, dass es nach heutigem Stand der Wissenschaft überzeugende Beweise dafür gibt, dass Cannabis und Cannabinoide eine therapeutische Wirkung haben und beispielsweise zur Behandlung chronischer Schmerzen bei Erwachsenen (z. B. im Rahmen von Krebserkrankungen), als Mittel gegen Übelkeit zur Behandlung von Übelkeit und Erbrechen aufgrund einer Chemotherapie oder zur Linderung der von Patienten erwähnten spastischen Lähmung aufgrund von multipler Sklerose eingesetzt werden können. Darüber hinaus findet Cannabis Verwendung bei der Behandlung von Patienten mit Angststörungen, PTBS und Depression . Weiterhin gibt es Beweise dafür, dass Cannabis oder Cannabinoide im Zusammenhang mit HIV/Aids den Appetit anregen oder den Gewichtsverlust verringern, die Symptome von psychischen Störungen wie Psychosen, dem Tourette-Syndrom und von Epilepsie, Alzheimer, Arthritis, Asthma, Krebs, Morbus Crohn und Grünem Star lindern, zur Verringerung des Risikos von Adipositas und Diabetes beitragen sowie Menstruationsbeschwerden lindern können (vgl. Punkt L und M der Entschließung des Europäischen Parlaments zum Einsatz von Cannabis in der Medizin (Res. 2018/2775 (RSP)).

Ziel dieser Erwägung ist es zum einen, einheitliche Begrifflichkeiten im Hinblick auf medizinisches Cannabis zu entwickeln, zum anderen, durch Finanzierung und Initiative umfangreiche Forschungsprogramme zu fördern und so weitere Erkenntnisse in diesem Bereich zu generieren sowie die erforderlichen Bedingungen für eine verantwortliche Handhabung von Cannabis als Medizin zu gewährleisten. Zu diesem Zweck fordert die Kommission die Mitgliedstaaten u. a. auf, die regulatorischen, finanziellen und kulturellen Hindernisse zu beseitigen, vor denen die wissenschaftliche Forschung im Bereich Cannabis steht. Betont wird zudem die Erforderlichkeit einer engen Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Weiter werden die Mitgliedstaaten explizit dazu aufgefordert, für die Verfügbarkeit von Arzneimitteln auf Cannabisbasis in ausreichender Menge zu sorgen, damit der tatsächliche Bedarf gedeckt ist.

bb) Gesetzliche Neuregelung

Als Konsequenz der dargestellten Entwicklungen wurde die medizinische Nutzung von Cannabis in Deutschland durch das am 10.03.2017 in Kraft getretene Gesetz zur Änderung betäubungsmittelrechtlicher und anderer Vorschriften (BGBl 2017, Teil I, Nr.11, S.403) für Schwerkranke teillegalisiert. Als Ziel des Gesetzes wurde durch die Bundesregierung vorgegeben:

| „Dieses Gesetz dient dazu, die Verkehrs- und Verschreibungsfähigkeit von weiteren Cannabisarzneimitteln herzustellen, wie z. B. von getrockneten Cannabisblüten und Cannabisextrakten in standardisierter Qualität. Damit soll Patientinnen und Patienten mit schwerwiegenden Erkrankungen nach entsprechender Indikationsstellung und bei fehlenden Therapiealternativen ermöglicht werden, diese Arzneimittel zu therapeutischen Zwecken in standardisierter Qualität durch Abgabe in Apotheken zu erhalten. Zu diesem Zweck wird eine Cannabis-Agentur eingerichtet, welche Herstellung und Vertrieb regelt“ (vgl. BT-Drucks. 18/8965 S. 1). |

In der Presseerklärung des Bundesministeriums für Gesundheit äußert sich Staatssekretärin Ingrid Fischbach insofern wie folgt:

| „Bei schweren Erkrankungen wie chronischen Schmerzen oder Multiple Sklerose kann Cannabis als Medizin helfen, Symptome zu lindern. Deshalb ist es nur folgerichtig, dass künftig Patientinnen und Patienten Cannabis in Arzneimittelqualität durch die Gesetzliche Krankenversicherung erstattet bekommen können, wenn es medizinisch angezeigt ist. […]“ |

Die gesetzlichen Neuregelungen bedeuten u. a. anderem, dass nunmehr neben Fertigarzneimitteln auf Cannabisbasis auch getrocknete Cannabisblüten von der gesetzlichen Krankenkasse übernommen werden, wenn diese zu Therapiezwecken notwendig sind. Zur Versorgung der Patienten soll ab 2020 auch der Anbau von Medizinalhanf in Deutschland starten. Das Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) rechnet nach der Vergabe der Anbaulizenzen an drei Unternehmen mit der ersten Cannabisernte Ende des kommenden Jahres [folgt eime URL]. Aktuell leiden Patienten noch immer unter vermehrten Lieferengpässen [folgt eine URL] (vgl. hierzu auch Möller, S. 235).

Obwohl die Anwendungsfälle für medizinisches Cannabis auch nach der gesetzlichen Neuregelung noch sehr limitiert und reglementiert sind, steigt seit dem Inkrafttreten des Gesetzes die Zahl der Menschen, welche Cannabis als Medizin verordnet bekommen, stetig an. Über die genauen Zahlen der Cannabispatienten wird derzeit zwar keine nationale Statistik geführt, im September 2018 wurde die Zahl jedoch bereits auf über 40.000 Patienten geschätzt (vgl. hierzu Telgheder, immer mehr Schmerzpatienten bekommen Marihuana auf Rezept, Handelsblatt-online vom 28.09.2018, abrufbar unter: [folgt eine URL] . Im Jahr 2018 wurden 142.000 Kassenrezepte ausgestellt. Der Altersdurchschnitt der Patienten mit Cannabisverordnungen liegt bei 55 Jahren. Im dritten Quartal 2018 erzielten Cannabisblüten und cannabishaltige Zubereitungen ohne Fertigarzneimittel einen Umsatz von mehr als 17 Millionen Euro in der gesetzlichen Krankenversicherung (vgl. Ärzteblatt, Umsatz mit medizinischem Cannabis steigt, Hausärzte beurteilen Therapie zwiespältig, vom 13.12.2018, abrufbar unter: [folgt eine URL]). Gleichzeitig werden jedoch etwa ein Drittel der gestellten Anträge auf Kostenerstattung von den gesetzlichen Krankenkassen abgelehnt (vgl. hierzu Telgheder, Immer mehr deutsche Patienten bekommen Cannabis auf Rezept, Handelsblatt Online vom 06.02.2019 [folgt eine URL].

Es soll noch darauf hingewiesen werden, dass die Kosten für die Krankenkassen zwischenzeitlich bei über 100 Millionen € liegen (vgl. Bundestagsdrucksache 19/17363 ). Im Rahmen einer Freigabe von Cannabis und zeitgleicher Erlaubnis eines Eigenanbaus könnten diese Kosten sicherlich um weit mehr als die Hälfte reduziert werden. Zur Kenntnis des Gerichts wären sehr, sehr viele Patienten in der Lage ihre benötigten Rationen an Medizinalcannabis eigenständig und für ihre Krankheit passend selber anzubauen. Das verbietet aber der Gesetzgeber.

c) Internationale Entwicklungen

Mehrere Länder weltweit haben seit 2014 den Cannabismarkt reguliert, d. h. dem illegalen Markt einen legalen gegenübergestellt, der den illegalen dauerhaft verdrängen soll. Die nachfolgend skizzierten Entwicklungen befassen sich mit der Art und Weise der Regulierung sowie, soweit vorhanden, mit den Entwicklungen des Cannabiskonsums insgesamt und insbesondere bei Jugendlichen und Heranwachsenden sowie den Entwicklungen auf dem Drogenmarkt. Die Betrachtung der internationalen Entwicklung ist für die nationalverfassungsrechtliche Frage der Eignung des strafbaren Verbots des Umgangs mit Cannabis, insbesondere des Besitzes auch nicht geringer Mengen, zur Erreichung der gesetzgeberischen Ziele, hier des Schutzes der Volksgesundheit, des Straßenverkehrs, der Jugend und der Verhinderung der kriminellen Folgeerscheinungen des Drogenmarktes, von erheblicher Bedeutung. Vor dem Hintergrund der Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts in der Entscheidung vom 09.03.1994, wonach ein grundrechtseinschränkendes Gesetz geeignet ist, wenn mit seiner Hilfe der erstrebte Erfolg gefördert werden kann und erforderlich ist, wenn der Gesetzgeber nicht ein anderes, gleich wirksames, aber das Grundrecht nicht oder weniger stark einschränkendes Mittel hätte wählen können, bedarf es einer Befassung mit der Frage, ob die Regulierung den gesetzgeberisch gewünschten Erfolg nicht effektiver erreichen kann (siehe auch Möller, Kapitel E. Alternative Strategien, S. 195 ff., 229 ff.).